女儿眼中的父亲——史玉泉

来源:2018-06-21

他是沈克非与黄家驷两位医界泰斗的得意门生,是国内脑动静脉血管畸形治疗第一人,曾创国际上死亡率最低病组记录。在病床上,上至首长下至百姓,都是他眼中的患者。为治病救人,他甚至练就了“飞毛腿”。他就是复旦大学附属华山医院神经外科专家、终身教授、博士生导师史玉泉。

我的爸爸史玉泉出生在一个家风端正、励志笃学的家庭。曾祖父是清政府用庚子赔款送往美国留学的第一批40名幼童之一,当时才十三四岁。爷爷以北洋大学第一届第一名的高分毕业,为史家赢得了荣誉。从此,史家子孙便以学问和技术服务社会、报效祖国。我爸爸与他的兄弟们躬行家道,通过刻苦努力,皆成为业界翘楚。

01

小时候,爸爸给我的印象就是特别忙,平时很少见到他。逢年过节,他都去浙江一带帮助兄弟医院工作。现在才知道,当年他是帮助浙江医学院第二附属医院筹建神经外科。这些全部都是尽义务的,没有一分钱报酬。当时条件非常艰苦,他住在医院的招待所,仅有一床一桌一椅一水壶两只杯子。冬天屋里奇冷无比,夏天气温高达37至38摄氏度,没有电扇。没人时,爸爸总是光着膀子,即便这样也止不住汗流浃背。如果需要开会讨论,大家都顾不上着装礼仪,只穿件汗背心。老一辈知识分子对祖国的无私奉献和同事间肝胆相照的深情厚意,尽在不言中。大约有三年多时间里,都是妈妈带着我们过周末。

平时周一至周五,爸爸有手术时,基本不回家吃晚饭。那时脑外科刚起步,检测手段和手术设备与今天远不能相比,检测和开刀花费的时间比现在多得多,而且脑外科都是大手术,一上手术台站立十几小时是常事。爸爸的胃病就是那时得的。有时,手术结束已是晚上政治学习的时间,爸爸索性就直接去参与学习。即便平时不安排手术,爸爸回家吃晚饭,只要一个急诊电话打过来,他也会立马放下碗筷,快步奔向医院。为了第一时间抢救病人,他练就了一项特异功能“飞毛腿”——走路快极了。多少年后我工作了,与他一起上街,几乎是小跑步才能追上他的步伐。当时父母工资底,家里上有老下有小,想买辆自行车几乎是奢望。若干年后,家中有了点积蓄,正巧又分到一张自行车票,妈妈就给爸爸添了一辆自行车。这为爸爸抢救病人赢得了宝贵的时间,爸爸视之为珍宝。可是好景不长,“文革”时被红卫兵充公了。不善言辞的他急了,与他们理论,结果得到这样的回答:是你抢救病人重要还是我们干革命重要?无奈之下,爸爸只得又恢复他的“飞毛腿”特异功能。在这世界上,没有什么能阻挡医生的神圣职责——治病救人。

说到爸爸,不能不提及我妈妈。大跃进时,国家需要大批医生,仅仅从医学院应届毕业生中选拔已不够,于是决定从护士中提拔一批。妈妈以前就是读医科的,因为抗战逃难与家庭失联才改读护校,这样可以缩短求学时间,尽早自食其力。有这段经历,妈妈原本是最佳提拔人选。但考虑爸爸的神经外科刚刚起步,整天忙碌不见踪影,如果妈妈也做了医生,家庭和三个子女就没人看管了。为了全力支持爸爸的事业,妈妈忍痛放弃重做医生的机会,心甘情愿地做了爸爸的贤内助,把家庭和孩子照料得井然有序,解除爸爸的后顾之忧。从父母静默无言的身体力行中,我们从小就体会到了什么是勤奋、敬业、奉献和牺牲。

上世纪50年代史玉泉全家合影

02

无论是在求学、创业期间,还是静处退休岁月,为填补、创新和提高中国神经外科的医疗技术水准,爸爸始终孜孜不倦地渴求新知识、新科技,并用之于实践。

爸爸求学阶段正逢抗日战争,于是随上海第一医学院大部队迁往内地,转战南北,穿越敌人封锁线,历经一个多月才到重庆。那时经常是头上飞机轰炸,时不时要躲进逼仄的防空洞。没有教室,食堂就是爸爸的教室。物资匮乏,纸和笔严重短缺,学生每人每天只能配给一脸盆稻田水……但爸爸却对我们说他是幸运的,这辈子他遇到了最具人格魅力的两位恩师:沈克非教授和黄家驷教授。

爸爸刚进上医大时,校方即为每个新生指定一位导师,爸爸的导师是黄家驷教授,他也是爸爸外科急救学的老师。医学院课程安排很紧,学业繁重。每天4至5节课,复杂的实验课且必须在规定时间完成。晚上要复习预习、整理笔记。二年级时全级由90余人淘汰至40余人,三年级淘汰至30余人。这样紧张的学习节奏,对一个刚入大学的中学生来说适应不了。黄教授耐心细致帮爸爸分析:要改变中学学习方式,抓重点,不要死记硬背。黄教授循循善诱,让爸爸很快适应了繁重的学业。在以后漫长的岁月里,黄教授一直提携爸爸,让他翻译、写手术总结、编书等,把他的潜力充分挖掘出来。

史玉泉在做研究

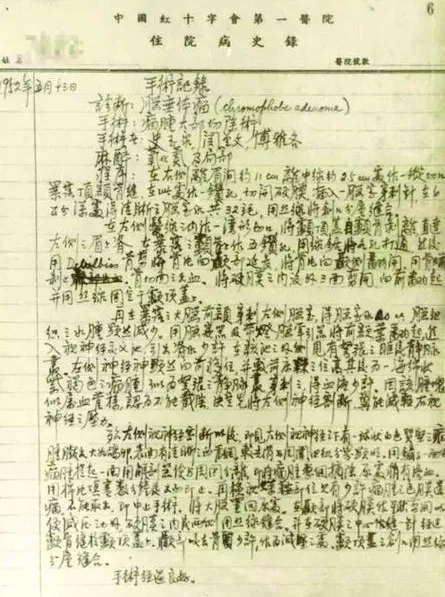

1952年史玉泉书写的“垂体瘤”病例手术记录

外科实习最具吸引力的是沈克非教授的大查房,这是一种提高医疗质量的临床教学式查房,全体医生都要参加。由实习医生报告病史,沈教授提出的问题往往是大家想象不到、但又是非常重要的,给大家很多启发。虽然经常挨骂,但从中学到他的一部分思考原则:临床所见的必须是真实的,不能有先入为主的思想,要养成独立思考习惯,对任何已定的诊断要有善意的怀疑。沈教授越是看好爸爸,就越是“折磨”他,把爸爸提炼到他满意的程度。爸爸是他那一届淘汰术中留下的唯一一名住院医生。

两位恩师的身教言传,春风化雨般深深地融入爸爸的血液。此后的一生,他继承恩师衣钵,毫无保留地把这些良医所具有的高贵品质,继续传教给他的一代代学生们,让光荣传统得以代代传承并发扬光大。

爸爸有4年多的住院医生经历,奔波于医院病房、手术台和图书馆之间,那是最繁忙的4年。他利用这段时间在图书馆翻阅了大量文献。有些资料上医没有,他就去信北京协和医院图书馆借。他还坚持学以致用,把学到的知识融会于手术实践中。与此同时,他也更加坚定了自己曾经立下的宏愿:做一名脑外科医生,为我国神经外科开拓创新之路。这4年也是父母相恋的4年。妈妈为了支持爸爸的宏愿,几乎也做了4年的住院护士。她利用下班时间陪爸爸在图书馆查阅数据,帮爸爸抄写。4年的恋爱中,他们只看过一次电影《一江春水向东流》。

爸爸的创业阶段非常艰难,一方面全部精力要投入到发展刚起步的神经外科上,另一方面又不得不参加没完没了的政治运动,尤其是文化大革命那段时间,真是夹缝中求真知求生存。但无论怎样艰难,爸爸总是争分夺秒地看书学习,这养成了他后来睡眠很少的习惯。在我的记忆中,爸爸从来就没有凌晨一、二点钟之前睡觉。好多次,我一觉醒来,发现爸爸书桌上微弱的台灯还亮着,他俯身于桌前孜孜不倦做笔记的样子,至今仍历历在目。

当时因经济拮据,不仅爱书如命的爸爸没有多余的钱可以买书,其他家庭开支也一律压缩。我们全家的理发都由爸爸承包,每月只有他一人去华山医院理发铺理一次发。妈妈手巧,常常用旧衣服加些花饰为我们改成一件新衣。我穿过的衬衫给弟弟们。我的两个弟弟经常穿着带花边领子的衬衣去上学,但那时也没人笑话。一件衣服不到它完全不能利用的地步绝不会丢弃。即便完全不能穿了,妈妈还物尽其用地把它们拼起来做抹布、扎拖把。记忆中,我从小没有穿过灯芯绒的衣服(那时比较贵的一种布料),“文革”前我最奢侈的衣服就是与妈妈共享的一件的确良短袖衬衫(那时我长个了,与妈妈一样高,两人尺码相仿,可以一件衬衫两人使用)。直到今日,家中用水还像爸妈当年在重庆时那样,一水多用,洗完脸的水洗抹布、拖地或洗厕所。虽然父母穿着极其普通,生活极尽简朴,但他们内心透露出来的学者风范是那么的高贵,那么具有魅力。

03

父母克勤克俭,但对子女的教育却慷慨大方。在我6岁时,父母做了一个大胆决定:倾其所有,为我们姐弟三人买了一台钢琴,培养我们的音乐素养。

十年动乱期间,学校都停课了。面对迷茫的将来,我们姐弟三人非常彷徨和无奈,整天徘徊在校门外,无所事事。父母看在眼里急在心里。爸爸不顾自己当时受批斗,苦口婆心找我们谈话,说我们正处于学习的最佳年龄段,千万不能荒废。他绝不信这个国家不要知识不要文化。爸爸的话与当时的流行口号大相径庭。我虽疑惑不解,但有一点我毫不动摇,那就是坚信爸妈是最好的人。于是我们听从了父母的话,在家学习,爸爸就是我们的老师。那时英语用的教本是《毛主席语录》英文版,爸爸数学一向名列前茅,他随便教教就够我们学一阵的了。就这样,不知不觉中,我们都补到了高中水平。后来,小弟获得美国Rice University 管风琴博士学位。他是亚洲第一位管风琴博士学位的获得者。大弟毕业于华东师范大学电子计算机专业。我在香港通过远程教育课程获得音乐艺术硕士学位。

“文革”后,爸爸加倍努力,要把失去的时间补回来,在神经外科发展方面做了大量工作。1978年,在爸爸的提议下,上海神经外科分会成立;他自己组装的颅内压监护仪取得成功。1979年,他开始应用显微外科技术治疗脑动静脉血管畸形,获得很大成功,死亡率只有0.5%,为国际上死亡率最低病组。他收集近百个标本,分成多种类型,细致精密,便于带教学生,受到许多外国同行的称奇。从1980年开始担任WH0神经外科学组专家咨询组成员,在长达6年的时间中,为WH0做了许多建设性创意性的工作。这些纯属义务,无任何报酬。1984年,协助上海第二纺织职工医院张雪明主任建立脑外科,使该院脑外科成为杨浦区重点科室。这期间,爸爸多次参加国际学术性会议,接待过许多外国专家访华,担任过里根、戈尔巴乔夫等外国领导人访华的保健医生,为华山脑外科走向世界起到了桥梁作用。

04

爸爸是一位不善言辞、外柔内刚的人。他对病者、同事、朋友、家人充满友善。即使是身处逆境,也依旧心平气和。只有走近他,你才能感受到他内心的炽热情感。

“文革”初期的一天晚上,父亲在医院政治学习后整晚没回家。爸爸抢救病人整夜不归是常有的事,对此我们习以为常。第二天早上,妈妈忙于上班,来不及询问。可是到了中午仍不见爸爸消息,妈妈就急着去华山医院询问。原来前一晚云南地震,华山医院派医疗队赶赴灾区。爸爸科室有一医生被指派到医疗队。因时间紧迫,院方要求医疗队员不要回家,把办公室的水杯和毛巾先带上。家人一律由院方通知。爸爸政治学习结束后就赶去送别同事,谁知等到快开车了都不见那医生。领导急了,看见我爸爸在那里,便不由分说把他拉上了车,代替那位迟迟不到的医生。当时爸爸身无分文,连一只水杯、一条毛巾都没有,就这样被送到千里之外的云南。那时云南物资严重缺乏,加之地震,什么都没有。我爸爸硬是这样坚守救灾一个多月。

爸爸对自己的遭遇从不计较,但对病人的关心却是无微不至。急病人之所急。他医治的患者无数,从中央首长、富贵达人到贫困农民,所有这些人在他眼里都变为一种人:病患者。他对所有病人一视同仁,从不以职位高低、贫富差异而区别对待。昔日的病人,现今都成了挚友。他们到上海,总会到家看望爸爸。

病者邱某,原是远洋外轮的船长,最初的不适症状以为是海上原因所致,后查出脑瘤,慕名到华山医院找我爸爸,诊断为脑血管母细胞瘤并成功为他切除。手术痊愈后,爸爸劝他不要航海了,选择其他职业。患者为爸爸精湛的医术医德深深打动,立志也要成为一名救死扶伤的医者,于是有了后来的邱医生,有了后来的子女,有了我们两家人几十年的友谊。

脑瘤患者中有位波兰女士,在波兰没法手术,丈夫带她到上海,我爸爸在华东医院为她手术,一举成功。她高兴得不得了,又舞又唱的,逢人便说爸爸是金手为她解除病魔,送了许多礼物到家里。小时候的我从来没看到过这么多外国货,非常希奇,而爸爸却原封不动地上交给了医院。

病者某首长,头痛难忍,经常发作。经各方神经内科、外科、放射科多次会诊,意见严重分歧:神经内科主张再观察,放射科认为无瘤记录,爸爸通过多次检查,认为是良性肿瘤。各家都认为自己理由充分,最后军委回复:一切听史医生的。开刀那天各方代表都来了,爸爸深感压力重大,但他还是以病人利益为重,没有考虑自己的风险,鼓足勇气进行手术。结果与他诊断的一样,作了肿瘤完整切除。如果爸爸当时考虑个人的得失,听之任之,那么病人的预后就完全走向反面。虽然爸爸可能不承担责任,但他的医者良心会自责一辈子。

爸爸热爱华山医院,那里就是他的家,是他一生追求之所在。他这辈子在华山医院的时间远远超过在家的日子。退休后,他依然沿着这种惯性生活着,直到3年前他得了一次严重的肺炎,连续两周发烧不止,呼吸困难。但他自己却悄悄地住进了华东医院。我因香港有事走不开,急得像热锅上的蚂蚁,只得劝爸爸与华山医院联系一下。可他怎么也不肯。他说医生们都非常忙,他有切身体会,他现在已经退休,千万不要再去打扰华山医院的医生们。我看他病情不见好,只得下最后通牒:如他不说,我就直接找华山医院了。他这才怕了,只得自己联系。爸爸总是这样,处处为他人着想,不愿麻烦大家。周良辅院士得知情况后,第一时间赶到华东医院看望爸爸。

可能是年轻时把一生的腿功都用完了,晚年最早衰退的也是这双腿。自打那一次病后,他的双腿就不太听使唤,行动不方便,也就很少去医院了。

爸爸一直认为,在历史的长河中每人都处在一个特定的位置上,能始终不忘初心报效祖国,服务大众,为各自领域贡献自己的一切,是每个公民应尽的义务与责任。他从未对选择神经外科事业并为之奉献一生有丝毫的后悔。

庆贺史玉泉教授(前排左三)百岁华诞